Blog たか高Diary

たか高の今を伝えます

-

2026年2月26日アイシティ ecoプロジェクトに参加_2年次探究 学校発エコアクションの可能性

2026年2月26日アイシティ ecoプロジェクトに参加_2年次探究 学校発エコアクションの可能性 -

2026年2月9日高校生の一歩が地域を変える ― 令和7年度「高校生みらい共創課」成果発表会

2026年2月9日高校生の一歩が地域を変える ― 令和7年度「高校生みらい共創課」成果発表会 -

2026年2月5日日本の伝統を未来へ_ひな人形ができるまでーひな人形の喜峯さん訪問記

2026年2月5日日本の伝統を未来へ_ひな人形ができるまでーひな人形の喜峯さん訪問記 -

2026年1月26日高校生の探究が地域、社会を変える!_第7回探究活動プレゼンテーションアワードに挑戦

2026年1月26日高校生の探究が地域、社会を変える!_第7回探究活動プレゼンテーションアワードに挑戦 -

2026年1月22日キャリア探究プログラム「方谷学」_未来へ一歩踏み出す準備!「志望理由書の書き方講座」開催レポート

2026年1月22日キャリア探究プログラム「方谷学」_未来へ一歩踏み出す準備!「志望理由書の書き方講座」開催レポート -

2026年1月20日指導教諭による公開授業_考える英語へ!生成AIを活用した「論理・表現Ⅱ」の挑戦

2026年1月20日指導教諭による公開授業_考える英語へ!生成AIを活用した「論理・表現Ⅱ」の挑戦 -

2026年1月13日難関大合格に向けて _「『高い志』醸成プロジェクト」に参加しました!

2026年1月13日難関大合格に向けて _「『高い志』醸成プロジェクト」に参加しました! -

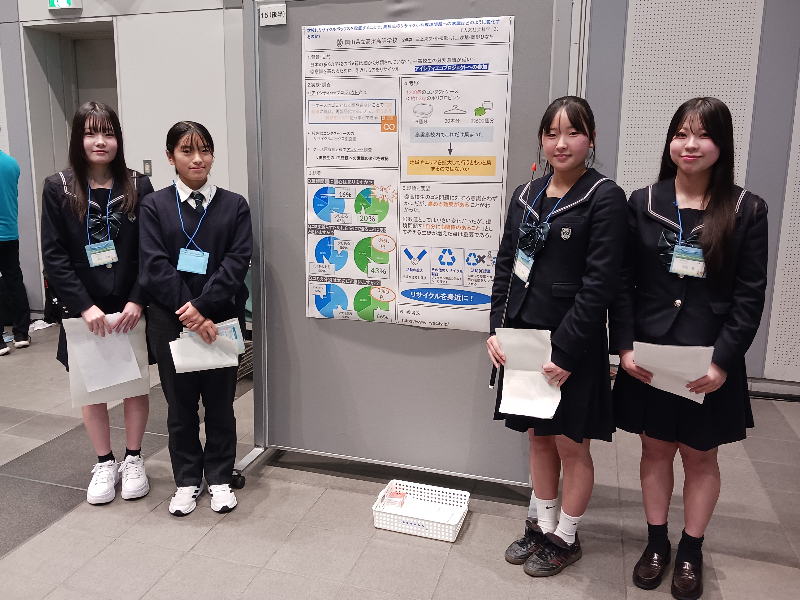

2026年1月9日高梁高校、未来へ挑む! _高校生「夢育」PBLフォーラム2025に参加

2026年1月9日高梁高校、未来へ挑む! _高校生「夢育」PBLフォーラム2025に参加 -

2025年12月24日生徒の声_家政科2年次生「食品」選択者が校内で手作りおにぎりを販売!

2025年12月24日生徒の声_家政科2年次生「食品」選択者が校内で手作りおにぎりを販売! -

2025年12月23日プロから学ぶ授業_子どもの笑顔を引き出す魔法♪エプロンシアター特別講座

2025年12月23日プロから学ぶ授業_子どもの笑顔を引き出す魔法♪エプロンシアター特別講座